游戏结束不是坏事,是我们赢了。

2025年10月23日,上海发展研究基金会第198期沙龙上,恒隆集团名誉董事长陈启宗先生以“世界新秩序——中国何去何从?”为题,展开了一场思想激荡的演讲。

他回望二十世纪以来全球经济与政治的潮涨潮落,指出我们正身处一个类似1930年代的激荡年代。在剖析中美贸易与科技博弈时,他认为双方都受损,但中国更有韧性,未来将稳中取胜。世界正走向碎片化与去全球化,美国将重回孤立主义,中国需在混乱中寻求生存与发展。

最后,他提醒年轻一代,要有理性的爱国心,强调坚守自身文化与价值观。

以下是演讲的主要内容。

陈启宗:

每次和老朋友们聚首,总会有种既熟悉又沉重的感觉。熟悉,是因为我们这群人已经在时代浪潮中共同经历了太多;沉重,是因为我今天要讲的可能并不是让人愉快的话题。

我这代人是幸运的。二战之后出生,社会稳定,经济高速发展。那时候,只要有点努力、有点本事,几乎都能闯出一片天地。我们的父母辈经历了战争、饥荒、动乱,而我们则享受了和平与增长的红利。可是,正因为我经历了从贫穷到富足的整个过程,我更清楚地知道繁荣不会永远持续。

一、房地产的教训与“保命保本”的时代

我从事房地产几十年,对这个行业有很深的感触。我曾多次提醒同行,中国房地产市场的发展模式不可持续。那时没人愿意听,因为赚钱太容易了。大家都觉得只要城市化继续,房价就永远涨。

2007年,我对一群房地产商直言:“如果你们有100个会员,20-30年后,可能只有4-5个赚大钱,35-40个过得不错,但至少15-20个会破产。”当时没人愿意听这种扫兴的话。结果证明,我还低估了风险,破产的比例高达90%。

这让我深刻体会到,人们在繁荣时往往听不进逆耳忠言,只有极少数客观的人能冷静面对。所以我今天要再次强调:我们正处在“保命保本”的时代,而不是大发展的时代。许多中年企业家,四五十岁,正值事业巅峰,他们经历了中国经济最辉煌的二十五年,见惯了机遇与暴利。要让他们相信“要收手、要防守”,几乎是不可能的。但我必须讲真话——未来的十年,不是拼命扩张的时期,而是保守、稳健、活下来的时期。

二、历史的镜像:1920年代的繁荣与1930年代的萧条

历史常常会重演。1920年代的美国经历了所谓的“咆哮的二十年代”,经济腾飞、股市火爆、消费狂潮,但到了1930年代,大萧条席卷全球,失业与战争随之而来。我认为,我们今天正处在类似1930年的时间点。过去几十年的繁荣已经走到尽头,未来的困难尚未完全显现。好日子在后面吗?不是的,好日子已经过去;坏日子才刚开始。当然,我希望自己判断错了。但理性告诉我,世界的经济与政治结构正在发生根本性变化,这种变化不会以温和的方式结束。

中美对决中,中国经济更具有韧性

三、世界博弈:中美“对撞”的结局

几十年来,没人称我为乐观主义者,我更像是个现实主义者,甚至略带悲观。但在中美关系上,我却相对自在。我认为,中美博弈的结果已经明朗,用一句英文来说,就是“game over”。有位香港商人听后惊慌,以为游戏结束是坏事,我笑着说:“不,是我们赢了。”

当然,这不意味着没有痛苦,但如果结果是我们希望的,痛苦就变得可承受。真正的痛苦是不知道明天会怎样,而我相信,中国的明天是可以预见的,且结果不错。为什么我这么说?

首先,在贸易战中,美国企图通过关税压制中国,但这种做法其实伤人伤己。你加35%、我也加35%;你加100%、我也加100%。到最后,已经不是关税问题,而是禁运问题。双方都痛,但中国能忍,美国不能。

其次,美国的政治制度与社会结构,决定了它无法长期维持外部对抗。我在1960-70年代的美国求学,亲眼见证其社会在越战期间的分裂。美国的制度和文化难以承受长期对抗,内部矛盾会让他们先崩溃。中国不同,中国人能吃苦、能忍耐,只要内部稳定,外部压力反而能锻炼出更强的韧性。所以我常说,这场中美博弈,没有真正的赢家,但最后能站得更久的,会是中国。

四、金融的陷阱与制造业的力量

西方过去几十年犯下最大的错误,就是过度金融化(over-financialization)。他们把钱当作商品,让金融脱离实体经济,制造业逐渐空心化。我常半开玩笑地说,如果我有女儿,我绝不会让她嫁给投资银行家——不是他们坏,而是整个系统坏。这个系统鼓励短期利益、鼓励虚拟经济,忽视了社会的根本——生产、制造与创造。

中国经济没有金融化,而且坚持以实体经济为主。只有制造业强大,国家才能稳固。美国今天在科技和军事上表面强大,但是其供应链已经严重脆弱。过度依赖金融、忽视工业基础的结果终将显现。

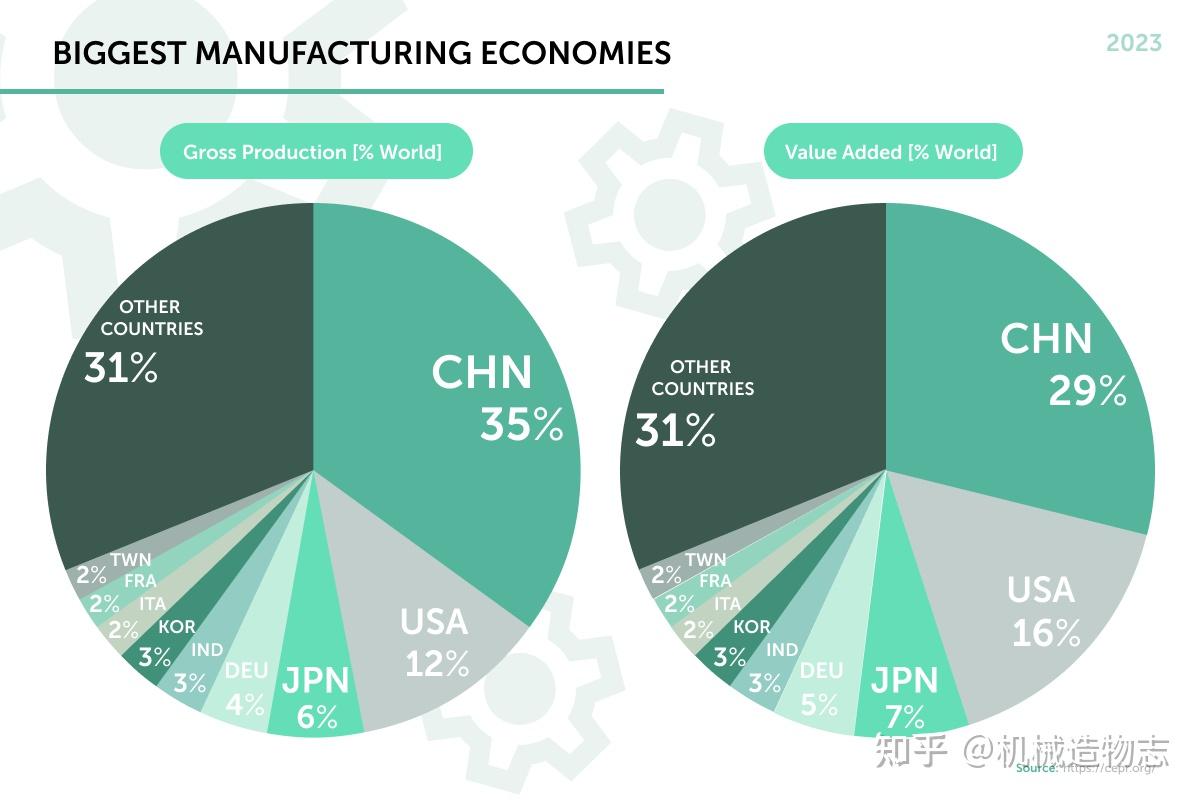

2025-2029年,中国在全球制造业(35%)和增值(29%)中领先

五、新的国际秩序与碎片化世界

当今世界的秩序正在重新排列。美国作为世界老大的时代,正在衰退。但衰退的不是力量,而是意愿。美国的内政、债务、社会撕裂,使它逐渐回归孤立主义。美国的历史根基是孤立主义,从1823年的门罗主义到20世纪初的贸易堡垒,其回归孤立主义并不意外。

近年来,我在中东和欧洲的部长级朋友告诉我,美国正从这些地区撤退,影响力下降。美国人自己可能还没意识到,但中东国家、欧洲国家都在重新寻找平衡点。基辛格说过一句话:“做美国的敌人很危险,但做美国的朋友可能是致命的。”这句话今天仍然适用。

世界正在走向碎片化(fragmentation)——区域集团化、供应链分裂、政治多极化。对中国来说,这不是理想的局面,但也不是致命的局面。中国作为能源和粮食依赖进口的国家,必须拥抱全球化,维护多边体制。中国人向来擅长在复杂环境中生存。我们的商人、企业家,早就习惯在规则未定的环境中谋生。正因为如此,中国有能力在碎片化的世界中继续成长。

六、年轻一代的挑战:自由与约束

我在与年轻人交流时,最担心的一点是——他们太崇拜自由,太迷信西方。我理解这种情绪,因为当一个人从约束中走出来,自然渴望更大的自由。但历史告诉我们,没有约束的自由,是通往混乱的开始。西方的问题,正是自由过度。他们的社会道德滑坡、政治极化、文化失衡,皆源于此。

中国正在承受来自外部的全方位压力——从贸易、科技、舆论到价值观。要是这个时候,我们内部还迷失方向,那才是真正的危险。我对年轻人的忠告是:要有理性的爱国心,要懂得历史,要坚守价值观。自由不是放任,独立不是叛逆。中国今天需要的是清醒的思考者,而不是盲目的模仿者。

很多家庭仍把孩子送到美国读书。我不反对学习先进知识,但我反对把孩子送去“被价值观改造”。美国的教育确实开放、启发性强,但那套社会文化的力量极其强大,一旦价值观形成,就难以回头。你以为孩子去学知识,结果学到的是另一种生活方式、另一套判断体系。那里的环境,已经不再是我们记忆中的美国。如今的美国社会贫富分化、治安恶化,道德迷失,中产阶级的焦虑比任何时候都高。教育可以补,但价值观一旦坏了,就再也补不回来。

七、未来的世界与中国的道路

我相信,未来的世界不会是一个稳定的世界,而是一个多极、复杂、碎片化的世界。美国可能会继续退回孤立主义,欧洲将经历动荡,中东仍是火药桶。

我最担心的两个地区,一个是中东,一个是欧洲。中东的能源安全对中国至关重要,任何冲突都可能波及全球。而欧洲的经济与社会结构问题,也注定会经历一场大调整。

对中国而言,我们要保持冷静,不盲目乐观,也不盲目悲观。我们有庞大的市场、完整的产业链、勤劳的人民,只要内部稳,外部就奈何不了我们。未来真正的机会,不在地产,不在金融,而在服务业与创新型实体经济。中国的服务业还远未充分发展,这正是下一个增长点。

我一生经历了几个时代,从战后复苏到改革开放,从香港崛起到全球化浪潮。今天,我比任何时候都清楚:世界已经变了。我们正进入一个不确定、无规则、碎片化的时代。面对这样的局面,中国不能幻想平稳,而要准备长期的竞争与震荡。

我既乐观于中国的韧性和潜力,也担忧未来的不确定性。无论是贸易、科技还是国际秩序,中国都有能力应对挑战,但前提是内部团结、理性决策。我希望年轻一代能从历史中汲取智慧,摒弃对西方的盲目崇拜,脚踏实地,为国家的未来贡献力量。