【文/观察者网专栏作者王世纯】

本周最重要的军事新闻,无疑是美国对我国扩核问题以及“金穹”太空战略反导能力的一系列表态。先是洛克希德·马丁公司官宣要在特朗普卸任前的2028年完成“金穹”系统的太空拦截部分的首次演示,后有特朗普接着贸易战谈判的苗头呼吁中国参与“核谈判”。

金秋十月是美国一个财年(FY)的开始,美国各大军工企业都得趁着这个东风借着财报会议鼓吹一波自己,以在复杂多变的金融市场上获得更多融资。诺格和洛马这种大公司也不例外。而在这其中,洛马公司有关“金穹”系统太空拦截器的表态最引人注目。

金穹的PPT也非常的“投其所好”,这个金色大罩子让人想起不少太空歌剧类科幻作品洛马

10月20日,洛马首席执行官吉姆·泰克莱特在财报会议上谈及有关“金穹”导弹防御系统的相关工作,他表示,该公司的目标是不晚于2028年对至少一种天基反导拦截设计进行在轨反导拦截测试。

这是美国方面首次就“金穹”计划谈及时间节点。五角大楼对“金穹”的具体发展细节守口如瓶,但人们普遍猜测,“金穹”将是一个涵盖概念非常广泛的综合项目,包括针对传统弹道式目标的太空拦截器,以及大气层内预警探测拦截系统在内的一系列产品。而在这一系列“金穹”子系统中,外界最关心的无疑是太空拦截系统。

太空拦截系统一向被视为某种破坏世界和平的禁忌,但在这个“礼崩乐坏”的时代,美国的大小官员们早已不避讳谈及希望发展太空军事能力,尤其是太空军事化的愿望。美国太空部队将军、太空作战主管钱斯·萨尔茨曼(Chance Saltzman)今年3月在接受《防务一号》(Defense One)在线直播采访时表示,美军不仅想要天基拦截导弹,还希望它们能在推进阶段拦截敌方导弹。美军的目标是这些拦截器在远离美国本土的地方发挥作用,所以“必须要快,必须要准确”。

对于所有爱好和平的人来讲,超级大国之间“相互确保核摧毁”是二战后80年没有世界大战发生的和平基石,而太空反导系统无疑是一种掘“核平衡基石”根基的恶劣行为。因此,金穹计划被冠以“星球大战2.0版”的名号是名副其实的。这并非什么好词——没有什么比这种不惜一切发展对敌国技术的“绝对压制”更能称得上是军备竞赛的了。如果洛马执意制造这种武器,那么特朗普任内会撕毁1967年美国带头签订的“外空条约”。这导致“金穹”系统必然面临来自全球道德上的指责。

但如今的美国已经不是那个能追求绝对军事优势的美国。如果我们结合30年代中美俄三国的核武器发展轨迹解读“金穹”,可能会发现,美国在“金穹”系统上的选择并非是超级大国对于军事霸权的绝对追求,反而是中美核武器发展现状下的某种被迫应对。

核武器是大国基石,但维系这种基石依靠的是持续不断的研发与投入,而不是坐吃山空的历史惯性。在这个方面,美国正面临一定程度上的核武器增量危机。这一危机来自被予以厚望的LGM-35“哨兵”项目。

目前“哨兵”项目仍处于推倒重来的阶段,主要是因为美军在2025年8月终于承认新型LGM-35系列导弹无法部署在老旧的民兵导弹井里;如果美国想部署新型陆基洲际弹道导弹,那么必然要建造新的井。这一决定几乎让该项目在过去几年的成果付诸东流。而“哨兵”的部署日期也默认被延宕到本世纪30年代中期。

而负责执行“哨兵”导弹项目的诺斯洛普·格鲁曼公司也在本周基本证实了“哨兵”项目将有大的变动。在10月财报会议谈及“哨兵”(Sentinel)洲际弹道导弹项目重组对诺格的影响时, 诺格总裁凯瑟·沃登(Kathy Warden )这样解释:“此次重组的内容包括与美国空军就新的项目基线达成一致。近期的决策——例如建立新的发射井——对成本和进度产生了‘积极影响’。这次重组的目标是加快项目推进并明确生产时间表。”

如果我们把这句话从美国八股翻译成白话,那就是“美国空军预计将于今年决定是否建造新的导弹井,并修改已经作废的‘哨兵’导弹时间表”。而当下美国能否按时完成数百个需要“大兴土木”的超加固导弹发射井,是一件值得怀疑的事情。

在《新削减战略武器条约》的限制下,美国洲际弹道导弹数量的很大一部分由陆基发射井里的弹道导弹填充。在美军常态化拥有的700件核载具里,“民兵III”系列弹道导弹占据其中的一多半——400枚。随着“哨兵”项目延宕到2035年以后,美军在未来长达15年的时间里,不仅无法扩充核载具,甚至要面临维系现有规模都有些困难的窘境。

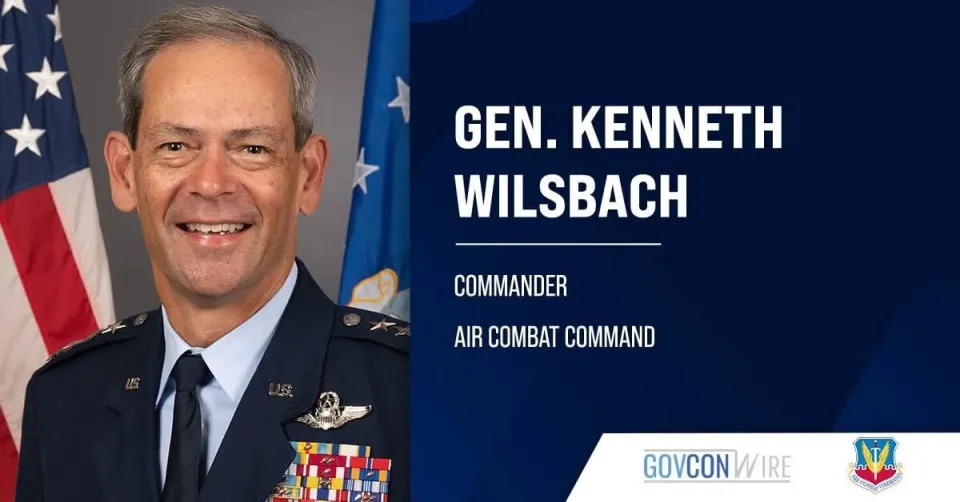

与此同时,大洋两岸的核载具正面临字面意义上的“此消彼长”。就在本月初,美国空军一把手空军上将肯尼斯·F·威尔斯巴赫(Kenneth F. Wilsbach)在参议院提名听证会上告诉国会老爷们,美国空军已经修改“2030年前中国扩核到1000弹头”的表述,正式承认中国会在2030年前达到美俄同等核规模——1500枚弹头。

当然,在我们盛大的九三阅兵后,这种对现实“校正回归”般的叙述确实没什么意义。作为军事新闻从业者,笔者倾向于相信五角大楼和白宫的领导人不是4Chan网民,这些高官精英们不应该在国之大事死生之地问题上大搞“我没见过就不存在”的唯心主义形而上学。但客观现实是,美国人挑起了一场大国竞争,却完全无法应对太平洋西岸在核武器上的发奋图强。

在长达10年的时间里,他们对迫在眉睫的事实无所作为,以一种放任、乃至唯心主义的心态应对中国的核突破。但世界是物质的,其结果是,中国正在自由地扩充核载具的数量和质量,美国却依旧要用老旧的“民兵”系列撑门面。在这个世纪,没有任何人预言2020年代中期中美就要达到核均势,但这就是今天美国人要面对的现实。

对美军而言,在美国“俄亥俄”级弹道导弹核潜艇长期只有三分之一处于值班,平均每艇只携带12枚弹头和60个再入弹头(MIRV)的前提下,美军目前首轮核突击甚至无法覆盖中国庞大的井基核载具力量,更别提分布在中国各个阵地的数量夸张的机动弹道导弹和新锐海空核反击手段了。

而这种粗暴的计算还没有考虑到我国围绕发射阵地的反导系统。而且,与美国关系紧张的国家显然不止中国,美国人显然不敢打赌手握1400枚部署状态核武器的俄联邦不会趁着中美核大战之际对美国落井下石。这种1+1>1的“三国演义”态势,可能才是特朗普政府不断提及中国要加入核协议的原因之一。

在核武器数量整体受限的前景下,“金穹”的“救命稻草”性质就愈发凸显。美军现在做的事情就是寄希望用“金穹”的太空拦截能力抵消中国的核扩军,从而让美军通过太空反导能力的优势继续维系同时针对中俄的核优势。美军甚至毫不避讳这一点,威尔斯巴赫直截了当地说,中国的“核现代化和扩张将增强其以可以到达美国大陆的远程系统瞄准我们本土的能力,这是特朗普政府投资‘金穹’的主要原因”。

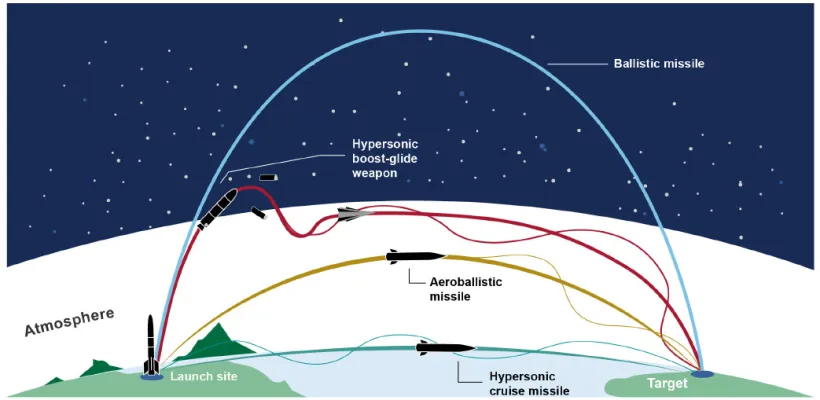

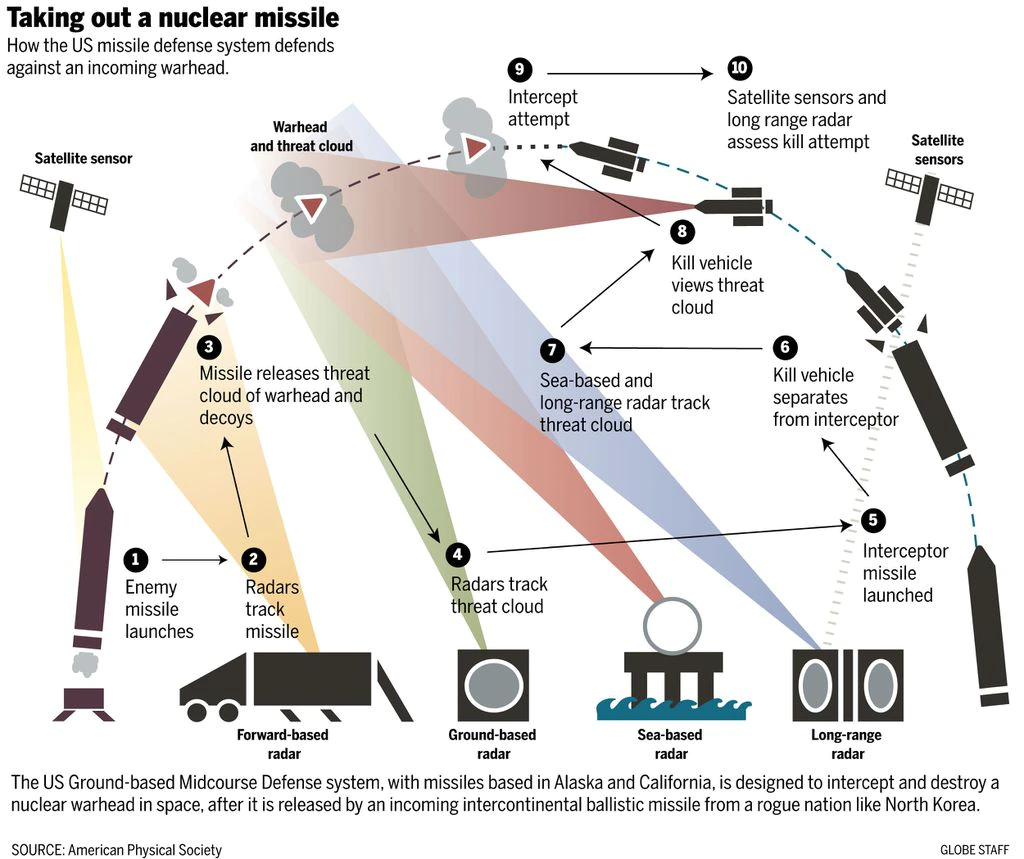

对美国人而言,“金穹”至少是一个理论上可行的手段。里根时代“星球大战”计划试图解决在大气层外对弹道固定的高速洲际弹道导弹目标的拦截问题。这一问题在新世纪随着GBI和其他反卫星武器的发展而初步得到了解决。但进入20年代后,随着时代发展,中俄都发展了在大气层内滑翔飞行的高超音速武器,这使得中俄导弹规避了传统的美国反导系统(如GBI)的外层空间拦截范围——中俄高超音速导弹会在陆基的GBI抵达拦截轨道前重返大气层,进入到难以远程拦截的高超音速滑翔模式。

但美国人认为,中俄洲际导弹在上升助推阶段至少是脆弱的——无论是俄罗斯的“先锋”洲际载具还是中国的某型和某型“战略高超音速”兵器,这些武器至少会先进行一段弹道飞行。因此理论上,“金穹”的太空拦截器只要在中俄本土上空部署,就能在中俄导弹发射不久后通过天基发射阵位的方式给这些导弹拦截下来。

当然,理论总是美好的。天基反导需要在低轨道上部署大量的反导卫星,这些卫星要“前仆后继”的从敌方可能的发射阵地上空过顶;当前一枚反导卫星离开有效拦截阵位时,后一枚卫星就跟上来。这意味着,如果要真正建立一个可堪一用的反导系统,那么美军就要在低轨道上部署大量拦截系统平台。如果只是监视固定的发射井阵地,就已经要耗尽接近五位数的反导拦截卫星了,但考虑到中俄都有数以百计的机动洲际弹道导弹发射车,“金穹”需要的卫星数量将是极为夸张的。

美国物理学会(APS)在今年早些时候的一项论证“金穹”系统技术可行性的研究中估算称:“我们估计,需要大约16000个太空拦截器组成的星座,才能试图对抗像10枚朝鲜火星-18这样的固体推进剂洲际弹道导弹的快速齐射”。这还只是面对一个弹道导弹数量较少、国土面积狭小的初步拥核国家朝鲜。要知道,朝鲜半岛的周长是3000公里,而太原到库尔勒的距离就已经超过3000公里。这种指数级的放大,会让最终部署的卫星变成一个字面意义上的“天文数字”。

当然,如果美国拿出“流浪地球”精神,这种夸张的拦截数量在当前太空科技发展的情况下也并非完全无法做到。随着“重型猎鹰”“星舰”等大幅度降低透支成本的运载火箭的出现,再加上技术进步使得能携带多个KKV杀伤器的反导卫星的尺寸重量和成本都有望被控制下来,因此理论上,似乎“金穹”是有可能实现“星球大战”计划中的部分设想的。但正如席亚洲同志说的那样,如果美军真有这种“愚公移山”的克难精神,美国政府也不至于关门,美国大兵也不至于贷款发工资了。

总的来说,“金穹”项目截至目前,更像是一种技术赌博或政治筹码。在尼克松时期,美军就曾试图制定一个大规模反导发展计划,以应对核载具数量日益增多的苏联火箭军。但技术证人说的一句话让当时的美军和现在的笔者印象深刻,这位技术证人说:人类历史上总是充满了无用的马奇诺防线。

也许未来SpaceX或洛马公司会进行技术迭代,让携带动能拦截器KKV杀伤器的反导卫星的尺寸重量和成本都被控制下来,同时利用星舰等技术将投掷成本降低到极致,但彼时中国的导弹会发展成什么样子呢?美国人耗资数千亿乃至数万亿的“太空金穹”,会不会和面对闪电战的马奇诺防线一样在新体制导弹的打击下彻底失效?没有严肃的领导人会在这种事情上赌国运。

说完了技术赌博,我们来说说政治筹码。

对于咋咋呼呼的特朗普,“金穹”项目更像是他习惯的“虚空造牌”的谈判手段,用来在未来中美俄三方的核博弈中作为一张牌打出去。笔者相信,特朗普任期内,一定会提出用停止发展“金穹”系统作为条件,换取我方停止发展核武器乃至削减核武器。但历史经验告诉我们两件事,第一,海军条约一定是到了所有参与者都竞争不动的时候,而我们作为世界第一大工业国,远没有到这个地步;第二,一切帝国主义都是纸老虎。

针对后一点经验,到目前为止,除了洛马总裁以外,没有任何人为太空拦截器的轨道测试背书。参加过“金穹”工业会议的消息人士告诉“战区”网站:“如果你想测试一个天基拦截器,不一定要把它发射到轨道上,然后在太空进行测试,你可以用更低的发射成本将杀伤飞行器发射到亚轨道上进行测试,这样快得多”。

毕竟,太空军事化这个潘多拉魔盒一旦打开,始作俑者是要背负让全人类告别星空的千古骂名的。这对一个好大喜功、天天惦记诺贝尔奖的白宫政权来说,不是一个可以接受的事情。何况美国太空能力的核心——SpaceX的老板是一个资本家,他的资金流一部分还依赖着上海工厂的电车。而他引以为豪的太空投掷成本对中国而言也绝非望尘莫及,而是早已望其项背。

至少连马斯克都承认,中国制造猎鹰9级别的火箭已经箭在弦上社交媒体

总的来说,美国的国家战略是维系全球霸权主义,而全球霸权主义的基石是美国“一超胜两强”的绝对核优势。然而,当这个昔日“从从容容、游刃有余”的超级核大国,如今走到某种无法达到核均势而“匆匆忙忙”发展“金穹”的地步。至于未来会不会“连滚带爬”,还要看美国的事在人为。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。