【文/观察者网专栏作者 谢茂松】

党的二十届四中全会通过了制定“十五五”规划的建议,“十五五”规划的战略意义,在文明论、政治学的双重视野下能得到更深刻、全面的理解。

首先是要理解五年规划一以贯之的社会主义现代化的战略、政策连续性,理解具有现代化特质的五年规划的阶段性、连续性特点与中国文明“时位中”文明原理的高度契合,进而理解“十五五”承前启后、全面发力的居中决定性阶段的关键作用及其背后的中国文明原理。

一、毛泽东的15个五年计划赶上美国的战略预见:五年计划(规划)一以贯之的社会主义现代化的战略连续性及其“时位中”的中国文明原理

五年计划(规划)的目的高度明确,就是建设社会主义现代化,毛泽东指出:“我国人民应该有一个远大的规划”,“准备在几个五年计划之内,将我们现在这样一个经济上文化上落后的国家,建设成为一个工业化的具有高度现代文化程度的伟大的国家。”值得注意的是,毛泽东对于现代化的理解,不仅是要将中国建设成为工业国,同时还要有现代的新文化。

早在70年前的1955年10月29日,毛泽东就在《在资本主义工商业社会主义改造问题座谈会上的讲话》做出在今天看来极具前瞻性的预见,他说:“我们的目标是要赶上美国,并且要超过美国。美国只有一亿多人口,我国有六亿多人口,我们应该赶上美国。……究竟要几十年,看大家努力,至少50年吧,也许75年,75年就是15个五年计划。哪一天赶上美国,超过美国,我们才吐一口气。”60年后的2014年,中国购买力平价超过了美国,而今年正是制定十五五规划之年。

习近平总书记指出:“从第一个五年计划到第十四个五年规划,一以贯之的主题是把我国建设成为社会主义现代化国家。”新中国建立后,改革开放之前,中国共产党一共编制了五个五年计划,每五年规划、部署、实施阶段性的现代化发展任务。1951年“一五“计划开始着手制定,第一个“一五”计划的特点是边制定,边实施。“一五”计划从1953年开始实施。1955年3月党的全国代表大会通过了”一五“计划草案决议,7月30日全国大会议审议通过“一五”计划,编制“一五”计正式划结束,“一五”计划实施时间为1953年-1957年。

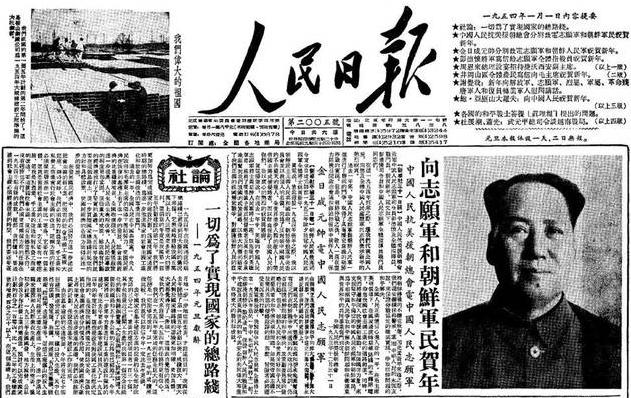

1954年元旦《人民日报》发表社论《一切为了实现国家的总路线》

“一五”计划着重于我国的工业大布局,苏联援建的156项工程起了重大作用。“一五”计划针对过去旧中国工业主要集中在东部沿海而造成沿海与内陆、东部与西部极大不平衡的弊病,将156项工程中的很多工程放在西部,并将交通大学主体西迁到西安,从而极大改变了东西部工业发展的不平衡。“二五”计划继续以重工业建设为中心,而“三五”计划则在“二五”计划发展重工业为中心的基础上,以农业、轻工业、重工业为发展顺序,“四五”计划的任务是战备,“五五”计划的目标则是到1980年基本实现农业机戒化。

新中国在学习、消化苏联老大哥的五年计划并制定自己的五年计划过程中,不是简单照搬照抄,而是具有高度的主体能动性与创新性,充分结合中国具体实际,具有中国特点。一是不同于苏联只单一注重中央计划,而是强调要同时发挥中央与地方的两个积极性;二是不同于苏联只单一注重重工业,而是在发展重工业的基础上,在“三五”以农、轻、重为发展顺序,在“五五”更是以工业反哺农业,发展农业机械化。社会主义建设时期的前五个五年计划可以说充分体现了毛泽东对“十大关系”的把握。

前五个五年计划以建设“四个现代化”为目标,通过前五个五年计划,中国建立了初步的完整的工业化体系。从“十一五”开始,“规划”一词取代了“计划”,显示了市场活力与政府积极有为的二者相结合。

习近平总书记指出,用中长期规划指导经济社会发展,是我们党治国理政的一种重要方式,他多次强调:“规划科学是最大的效益,规划失误是最大的浪费,规划折腾是最大的忌讳。”五年规划集中体现了举国体制全国一盘棋、集中力量办大事的优势,它属于钱学森所说的复杂巨系统,要求整体大局观,统筹兼顾不同领域、不同部门、不同区域、不同层级,各类各级规划形成规划体系。制定规划之前需要进行大量调研,广泛听取各方面意见。 制定规划的过程也就是决策过程,习近平总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示,强调“要坚持科学决策、民主决策、依法决策”。规划制定、实施后,还要有动态调整以及监测、评估、追责。

二十届四中全会会场 央视新闻

从“一五”到“十五五”,我们一方面看到建设社会主义现代化的战略、政策的高度连续性,同时也看到每一个五年计划(规划)的制定都因应当时国内国际形势的重大变化,而做出高度的动态灵活性的回应、调整,这正是与时俱进的“时中”智慧。从2018年以来,美国不断加码对我国的技术管制与脱钩断链,科技安全、产业安全、经济安全等各种安全变得空前重要,从“十四五”规划开始,统筹发展与安全写入五年规划中,近年来科技、产业变革加速度发展,这成为五年规划的重要内容。

从政治学的视野来看五年规划,五年规划充分体现了中国新型举国体制科学制定和接续实施五年规划的重要政治优势。中国作为世界上唯一连续未断裂的文明,其保持连续性是大一统的连续,保持大一统同时需要文化思想与政治两方面的组织动员。中国一直保持大一统的大国政治,同时也是举国体制,只不过传统中国是农业文明的举国体制,而新中国与新时代分别是工业文明与数字文明的举国体制,领导这一体制的核心力量是中国共产党。

五年规划体现的举国体制的阶段性部署、阶梯式递进、承前启后的政策连续性特点,乃是因应新中国实现现代化、成为工业国的目标的现代创新。从第一个五年规划开始,我们党在领导我们国家和人民实现社会主义现代化发展的每个历史阶段基于当时形势的动态认识而制定新的任务,这种阶梯式递进充分体现了战略制定的预见性以及规划实施的决心、耐心以及强大的组织力、意志力、执行力,这是只有中国这样具有举国体制的文明传统与中国共产党这样的大党、强党才能在当今世界唯一做到的。五年规划的科学制定与连续实施,是一体两翼、缺一不可,都需要中国共产党领导下的新型举国体制的高度组织动员力,需要调动、发挥中央各部门、地方省市县以及全社会的主体性与积极主动性。

五年规划集中体现了中国共产党的大战略,这就是建设社会主义现代化的战略目标牵引下的战略设计、战略管理。中国共产党的五年规划所体现的大战略思维,也是深深植根于中国文明传统。

作为中国文明核心原典的《五经》之首的《周易》完全是系统、整体思维,在系统、整体的战略中强调“时位中”。《周易》六十四卦的顺序就是社会秩序的演化过程,以代表天地创生的乾坤二卦开始,以开放性的既济、未济二卦结尾,其中一以贯之的“天地之大德曰生”即“生生不已”的价值理念。《周易》每一卦由上下六爻组成,六爻从下到上、从内而外发展演进为完整一个卦,每一具体的爻既受卦的整体的规定,同时又对卦的整体产生影响。每一爻既代表位,同时也代表时,时、位一体,其中的行为选择强调“时位中”。

五年规划体现的举国体制的阶段性部署、阶梯式递进、承前启后的政策连续性特点,正是深深植根于中国文明传统“时位中”的文明原理。

五年规划既是一以贯之的建设社会主义现代化、中国式现代化的连续性的战略,同时具体的政策设计又因应国内国际形势的变化而做出“时位中”的实事求是的设计,每一个分阶段的五年规划,都各有其重点任务,抓住主要矛盾。

二、“十五五”规划承前启后、全面发力的居中决定性阶段的关键作用及其背后的中国文明原理

1. “夯实基础、全面发力的关键时期”、“决定性进展“深刻体现了中国文明原理。

党的二十大明确到2035年基本实现社会主义现代化,而这需要分阶段有步骤推进。二十届四中全会公报指出,实现社会主义现代化是一个阶梯式递进、不断发展进步的历史过程,需要不懈努力、接续奋斗。“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期,在基本实现社会主义现代化进程中具有承前启后的重要地位。

“十五五”时期一方面“承前”,即承接前五年的“十四五”——第二个百年奋斗目标新征程实现良好开局,另一方面又将在五年后“启后”,即十六五时期的2035年基本建成社会主义现代化。中国文明原理既注重慎初、善始与收官的善成,同时也极端重视在起始阶段与结束阶段之间的中间阶段,正如《周易》之道重视代表初始的初爻与代表最终结果的上爻,同时尤其重视中间阶段的精进奋斗具有的决定性作用。《周易》九三爻的爻辞“君子终日乾乾,夕惕若厉,无咎“就是最为体现乾卦的”天行健,君子以自强不息“精神。《系辞传》说”其初难知,其上易知,本末也“”若夫杂物撰德,辨是与非,则非中爻不备“,这是说要明白事之始终,一定要充分结合中间阶段来整体、全面看待。