“前途是光明的,但道路注定是曲折的。”

10月13日至15日,以“世界视野下的历史中国与当代中国”为主题的第二届世界中国学大会在上海国际会议中心举行。新加坡国立大学东亚研究所高级研究员、经济研究主管陈波作为与会嘉宾,围绕中国新能源汽车产业的发展与挑战发表了专题演讲。

在演讲中,陈波系统剖析了当前国际舆论中“产能过剩”等概念的局限性与语境偏差,并指出“中国学”应肩负起双向沟通的时代使命。他强调,尽管全球化进程在短期内面临诸多挑战,但从长远来看,其发展方向不可逆转。作为学者,他相信建立在实证研究与国际规范基础上的中国叙事,将有助于国际社会更加全面、客观地理解中国的发展道路与实践逻辑。

围绕“产能过剩”的界定标准、“中国学”在当代的现实意义,以及如何回应外界对中国发展的争议、讲好“中国故事”等议题,观察者网在大会现场与陈波展开深度对话。

以下为对话实录。

【对话/观察者网 郑乐欢】

“中国学”其实是一种“双向奔赴”

观察者网:过去的几十年,中国的面貌发生了天翻地覆的变化,您作为中国从全面开放到实现飞跃这一整个过程的亲历者和见证者,能否谈谈您的个人感受?您为何会选择当前的研究方向?

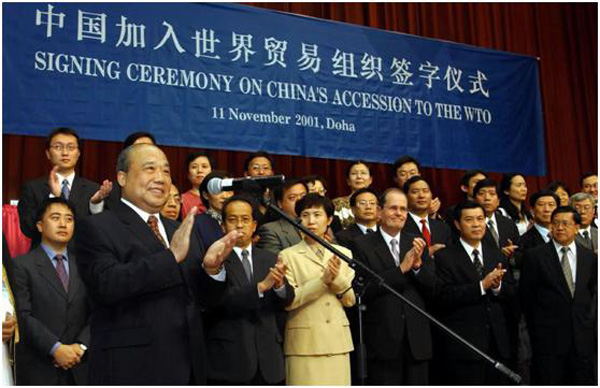

陈波:从我个人的经历来看,最初在选择博士研究方向时,我经过了长时间的思考。那是在我海外求学期间——2002年,也就是中国加入WTO之后不久——可以说,我正是中国加入WTO后进入全面开放新时期的见证者。

在刚出国选择研究方向时,曾面临这样一个现实困境:当时国际学界开始关注中国,但对中国具体问题的实证研究却普遍存在顾虑。主要有两个原因:一是数据支撑不足——在2000年代初,可用于大数据实证研究的中国数据非常有限;二是可信度问题——当时我们国家在数据收集、发布流程等方面尚未与国际通行方法完全接轨,导致外界对数据可信性存疑。

这两点给从事中国问题研究,尤其是经济学研究带来了很大挑战。要么转向研究其他国家或其他方向,但如果坚持研究中国,就必须与在该领域已有国际声誉的顶尖中国专家合作——因为他们的成果通常被认为可信。但在2000年代初,这样的专家,特别是在经济学领域的,非常少。

对当时的我来说,还有另外一个选择,那就是国际贸易。因为国际贸易数据具有对称性——中国向某国的出口,就是该国从中国的进口,这一数据是可以交叉验证的。同时,贸易数据不仅详实,而且在中国加入WTO后,统计标准进一步统一。

2001年12月11日,中国正式成为世贸组织成员,中国改革开放的崭新一页就此掀开。

正因如此,国际贸易成为中国研究、乃至中国经济学研究中最早实现国际化、最早达到国际一流水平的经济学子领域,这背后有其必然性——这也是我当初选择以国际贸易学作为研究中国问题起点的原因。

到我毕业的时候,从经济学角度看,中国研究已经成为一门显学。大量关于中国的研究开始涌现——这背后的推动力,并非单纯出于促进中国发展的愿望,而是中国的经济发展本身推动了国内外对中国经济的研究。这是作为一名学者,我职业生涯中最直观的第一点感受:中国的发展为我们普通人带来了直接而深远的影响。

第二点感受来自于我作为国际贸易研究者的视角。长期以来,中国的国际贸易数据表现出了相当的韧性。尽管在我工作之后,我们经历了2008年全球金融危机、后来的中美经贸摩擦,乃至前所未有的疫情冲击等等,直到今天,贸易依然是中国经济增长不可或缺的引擎之一。这其实是一种双向促进的关系:中国的发展得益于自身的开放,而中国的开放又为全球发展提供了重要助力——这也是我个人经历中的另一深刻体会。

第三点感受是,我自己也逐渐从数据和理论的研究转向与政策研究相结合的平衡路径。通过这些研究,我进一步看到,中国已经从全球化的受益者、追随者,转变为全球化的推动者和引领者。这种角色的重大转变,不仅对中国经济自身的可持续发展具有重要意义,也对全球经济的可持续发展产生深远影响。

观察者网:作为中国经济飞跃的见证者,在您看来,“中国学”在当下的根本意义体现在哪里?

陈波:我认为“中国学”的意义可以从两个方面来理解。最直接的一点,是它能够以更加系统、全面、深刻的方式,向世界讲述中国的故事,让全球了解这个拥有五千年文明的古国,如今所焕发出的巨大活力的背景、根源与持续动力所在,以及这种发展能为世界带来怎样的积极影响。这是我个人对“中国学”最直接、也较为粗浅的理解。

除此之外,从我自身的角度出发,我还想补充一点:“中国学”其实也是一种“双向奔赴”。中国通过不断优化这一学科体系,系统化地呈现自身形象,将其构建成一个可供全球研究和发展的学术领域,就必然需要遵循科学的逻辑和全球共同接受的实证研究范式,从而把中国学打造成一门符合国际标准的学科。

在这个学科不断成熟的过程中,其实也是中国学习如何运用国际通行的语言,去阐释自身的发展逻辑、讲述自己的故事、表达自己的愿景。因此,“中国学”在“向外介绍”的同时,也具有一种间接的效应——它是中国对外学习、与世界对话的过程。所以我认为,中国学本质上是一种双向的奔赴。

这也正是为什么,尽管我身为经济学者,但我并不打算给大家上一堂纯粹的经济学课——去逐条解释为什么新能源汽车并不符合西方叙事逻辑中的指控。我今天重点要谈的,是“叙事逻辑”本身,而非经济学逻辑。

因此,在今天下午这八分钟的发言中,我希望点明一个关键问题:美国目前正将中国的各类产业问题,无论是钢铁还是新能源汽车,统统打包归为所谓的“中国冲击”。然而,这两者的性质完全不同。这种一概而论的做法,本身就值得商榷。

这正是我们需要向国际社会阐明和辩护的核心。对于一些发展中国家,我们同样需要去说服,促使他们重新思考。这些国家往往是规则的跟随者,容易因各种原因盲从。如果他们能够理解事情的本质,遵循正确的叙事逻辑,就会意识到,排斥中国的新能源汽车对他们自身是有害无益的。

事实上,像加拿大这样的国家内部已经出现了强烈的反思声音,认为对中国新能源汽车加征100%的关税是完全不合逻辑的。这种论调的出现,并非由我们直接灌输,但恰恰与我们所倡导的叙事相呼应——因为它是基于事实、逻辑和经济学等科学理念的。

只有把这个故事讲好,中国的创新产品才能真正走向全球、站稳市场,进而形成良性循环,推动更多创新。同时,我们也能通过积极的溢出效应,为全球带来福祉。