【文/ 信德海事】

在我国修订《国际海运条例》、为反制美国“301调查”提供法律依据之后,中国政府正式公布了实质性反制措施。就在10月10日,我国交通运输部发布公告,决定自2025年10月14日起,对美国相关船舶征收“特别港务费”,以对等回应美方针对中国海运、物流及造船业的歧视性做法。

然而,外界往往忽视一个关键事实:“美国相关船舶”并非少数,而是一个覆盖范围极广、结构复杂、规模庞大的全球船队体系。

除了传统意义上悬挂美国船旗或美国建造的船舶外,还包括由美国企业、资本或个人直接或间接控制、运营的船舶。这其中不仅涵盖大量在美国上市的航运公司船队,还涉及能源巨头、贸易商、投资基金乃至金融机构控制的庞大海上资产。换言之,尽管美国本土船舶数量有限,但其资本与经营影响力在全球航运市场中极为深远。

因此,中国此次“特别港务费”的实施,绝非象征性动作,而是一次针对实质性庞大美资航运利益的制度性回应。

这一举措标志着中方对美海运政策博弈进入实质阶段,也揭示了全球航运格局中“美国相关船舶”远超外界想象的真实体量。

反制301调查,中方以法维权

2025年4月17日,美国贸易代表办公室(USTR)公布对中国海运、物流和造船业“301调查”的最终结论,宣布自10月14日起,对中国企业拥有或运营的船舶、中国籍船舶以及中国建造的船舶加收港口服务费。美方此举严重违背国际贸易原则和《中美海运协定》,具有明显的歧视性和保护主义性质。

交通运输部在公告中指出,为维护中国航运企业的合法权益、推动建立公平公正的国际海运市场秩序,根据《中华人民共和国国际海运条例》和国际法基本原则,经国务院批准,中国决定采取对等反制措施。

收费标准分阶段实施

根据公告:根据《中华人民共和国国际海运条例》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,自2025年10月14日起,对美国的企业、其他组织和个人拥有船舶所有权的船舶;美国的企业、其他组织和个人运营的船舶;美国的企业、其他组织和个人直接或间接持有25%及以上股权(表决权、董事会席位)的企业、其他组织拥有或运营的船舶;悬挂美国旗的船舶;在美国建造的船舶,由船舶挂靠港口所在地海事管理机构负责收取船舶特别港务费。

这意味着对被征收“特别港务费”的“美国相关船舶”范围界定极为广泛,包括:

·美国企业、其他组织或个人拥有船舶所有权的船舶;

·美国企业、其他组织或个人运营的船舶;

·美国企业、其他组织或个人直接或间接持有25%以上股权、表决权或董事席位的企业所拥有或运营的船舶;

·悬挂美国国旗的船舶;

·在美国建造的船舶。

根据公告,特别港务费按航次征收,由船舶挂靠港口所在地海事管理机构负责收取。若同一航次挂靠多个中国港口,仅在首个挂靠港缴纳,一年内最多收取五个航次。

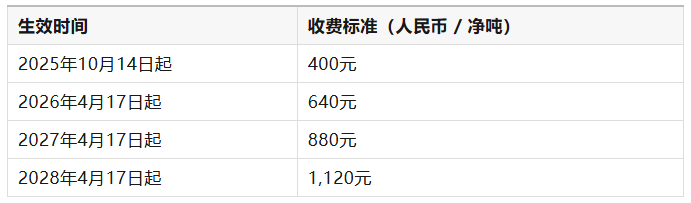

具体标准如下:

交通运输部将另行发布实施细则。

正当合法对等回应

对比美国此前公布的相关细则,我们可以看到我方的反制政策不管是在具体类别和金额方面都保持了高度的一致性。

在我们看来,中国此次行动既是对等反制,也是克制之举。从法律依据到实施节奏,都体现出“有理、有节、有度”的策略逻辑。

此外,美国在《301调查》措施中还特别针对汽车运输船(Annex III)和LNG船舶(Annex IV)设立了额外收费与限制条款。前者自2025年10月14日起,对所有非美国建造的汽车运输船按每车位(CEU)150美元征收港口费用,旨在迫使全球汽车船运营商订造美建替代船舶;后者则自2028年起对用于出口美国LNG的船舶实施建造来源限制,要求未来22年内逐步提高“美建+美旗+美营运”LNG船运输比例至15%,以重塑美国LNG出口船队的本土化结构。

相比之下,中国的“特别港务费”措施并未涉及具体船型或产业扶持导向,也没有针对特定船种(如汽车运输船或LNG船)设置额外收费或建造限制。该政策完全以“对等反制”为出发点,仅依据船舶的所有权、运营权、注册旗国及美资持股比例来界定征收范围,体现出更明确的法律对称性与制度克制性,而非产业保护或市场排他性导向。

此外,我方对美国相关船舶的定义也完全参考了此前美方对所谓的“中资船舶”的定义,无扩大无延展。

其核心意图在于:通过制度化、法治化的方式维护中国航运业的公平权益,同时推动国际海运秩序回归理性与对话。

实际上交通运输部在答记者问中就指出:

“美国的做法罔顾事实,暴露其单边主义、保护主义本质,严重损害中国海运业的正当利益,扰乱全球供应链稳定。中方依法采取反制措施,是维护中国海运企业合法权益的正当举措。”

我们认为,中美双方合则两利斗则两败,我方这一政策体现出中方以规则对抗霸权、以理性反制单边的态度,既展示了坚决维护国家利益的立场,也表明中方并非意在升级对抗,而是通过对等手段“以武止戈”,推动双方重回谈判桌。