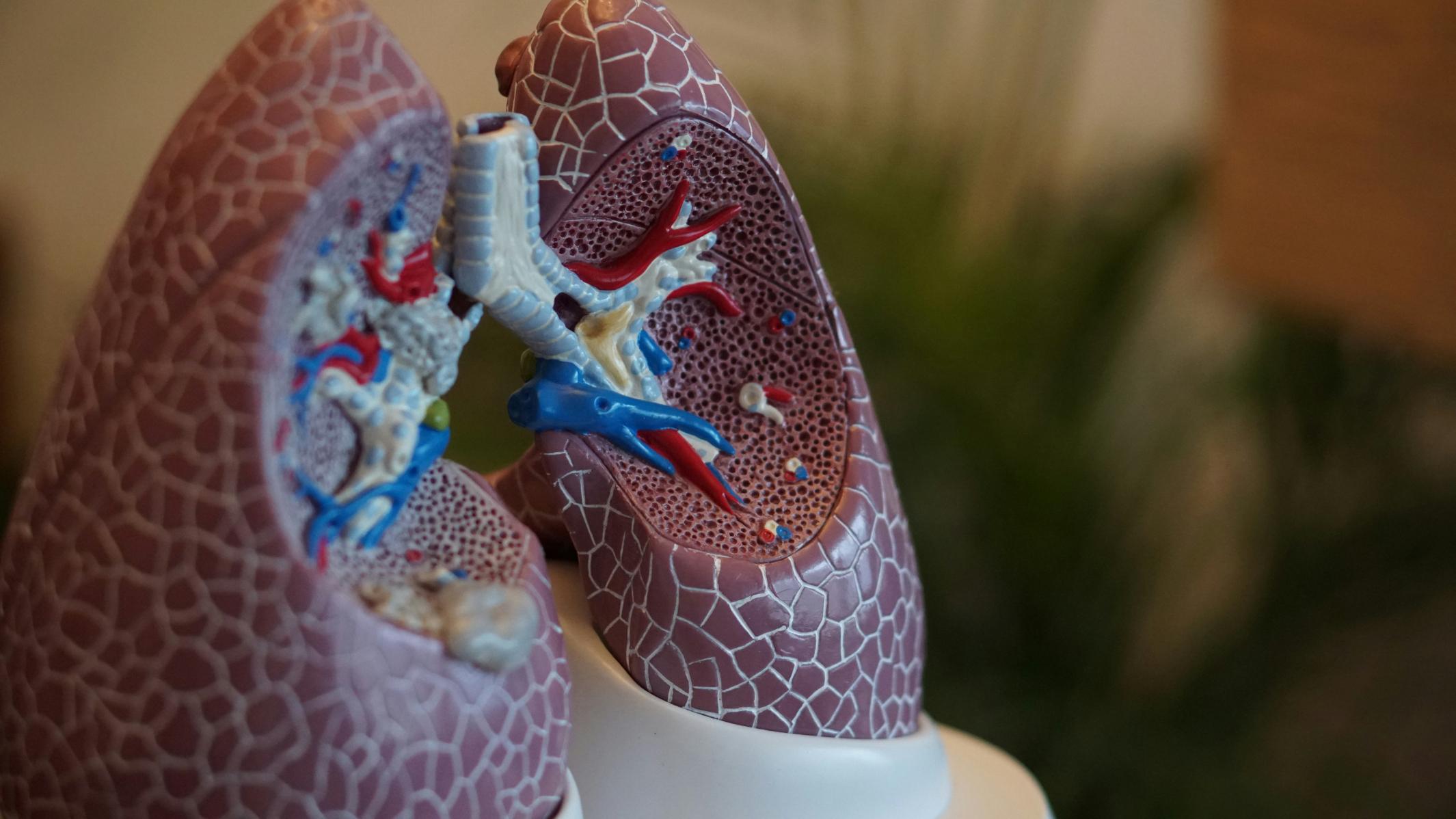

隨著影像導引技術、穿刺導管設計與臨床經驗的精進,經皮肺部腫瘤消融已成為現代肺癌治療中重要的微創選項之一。(圖片來源/Unsplash)

肺癌長期居於全球及台灣癌症死因首位,對國人健康造成重大威脅。近年來,在政府、醫界與民間公益團體積極推動下,低劑量電腦斷層掃描(LDCT)已廣泛應用於肺癌篩檢,使早期肺癌的診斷比率逐年上升。目前第一期肺癌的比例已接近四成,大幅增加可接受手術治療的患者人數,亦顯著改善整體治療成效。

除了早期診斷與手術技術的進展,肺癌藥物治療亦有突破性發展,對於晚期患者的存活與生活品質帶來顯著助益。然而,即使於早期發現腫瘤,仍有部分患者並不適合接受手術切除,如高齡長者、合併重大共病、心肺功能不全、多發性肺癌,或曾接受肺葉切除後再度罹患肺癌者。過去此類患者多以放射治療為主,但隨著影像導引經皮穿刺腫瘤消融技術的進步,已提供了另一項可行的治療選擇。

目前臨床常見的兩種肺部腫瘤消融方式為冷凍消融(Cryoablation)與微波消融(Microwave Ablation, MWA)。雖然此類技術並非近年才問世,其臨床應用已有十餘年歷史,但隨著設備與治療經驗的提升,治療效果與安全性已更臻成熟。

冷凍消融透過冷凍探針將腫瘤區域迅速降溫至 -40°C 以下,經由反覆的冷凍與解凍週期,促使細胞內外液體結晶,造成細胞膜破裂與微血管壞死。常用氣體包括氬氣與氦氣,藉由快速循環調節冷熱變化。其優勢包括:形成的「冰球」可在電腦斷層影像中清楚辨識,便於即時監控消融範圍;相較於其他熱能治療,對於鄰近重要解剖結構(如支氣管、大血管或心臟)之腫瘤具有較高的安全性;此外,冷凍過程可能釋放腫瘤抗原,有助於誘發宿主免疫反應。其缺點則為治療時間相對較長,需進行多次冷熱循環。

微波消融則利用高頻電磁波(900–2450 MHz)激發組織中水分子震盪產熱,使局部溫度迅速升高至超過 60°C,導致蛋白質變性與腫瘤壞死。其優點包括:加熱快速、整體治療時間短;不易受血流冷卻效應影響,特別適用於血管豐富部位的病灶;並可產生較大消融體積,適合處理中大型或位於深層的腫瘤。

腫瘤消融技術亦可應用於肺部轉移性病灶(例如大腸癌轉移至肺部)。對於符合條件的患者,在接受全身性化學治療或標靶治療之外,局部消融亦能作為有效的輔助手段,以增強疾病控制成效。

隨著影像導引技術、穿刺導管設計與臨床經驗的精進,經皮肺部腫瘤消融已成為現代肺癌治療中重要的微創選項之一。透過個別化治療規劃,結合藥物、放射與消融療法,以及多專科團隊合作,有望為患者提供更完善的治療策略,提升疾病控制率與生活品質。

原文作者為新光醫院胸腔外科醫師 張益誠副院長,本文轉載自第403期《新光醫訊》

更多信傳媒報導

解密兒童癌症:ALT 癌細胞如何延長端粒、逃避免疫系統?

思想坦克》核能—美國能源的新寵

戰鬥民族如何寓兵於民?地鐵站轉角設置地底靶場 連觀光客都能體驗真槍實彈