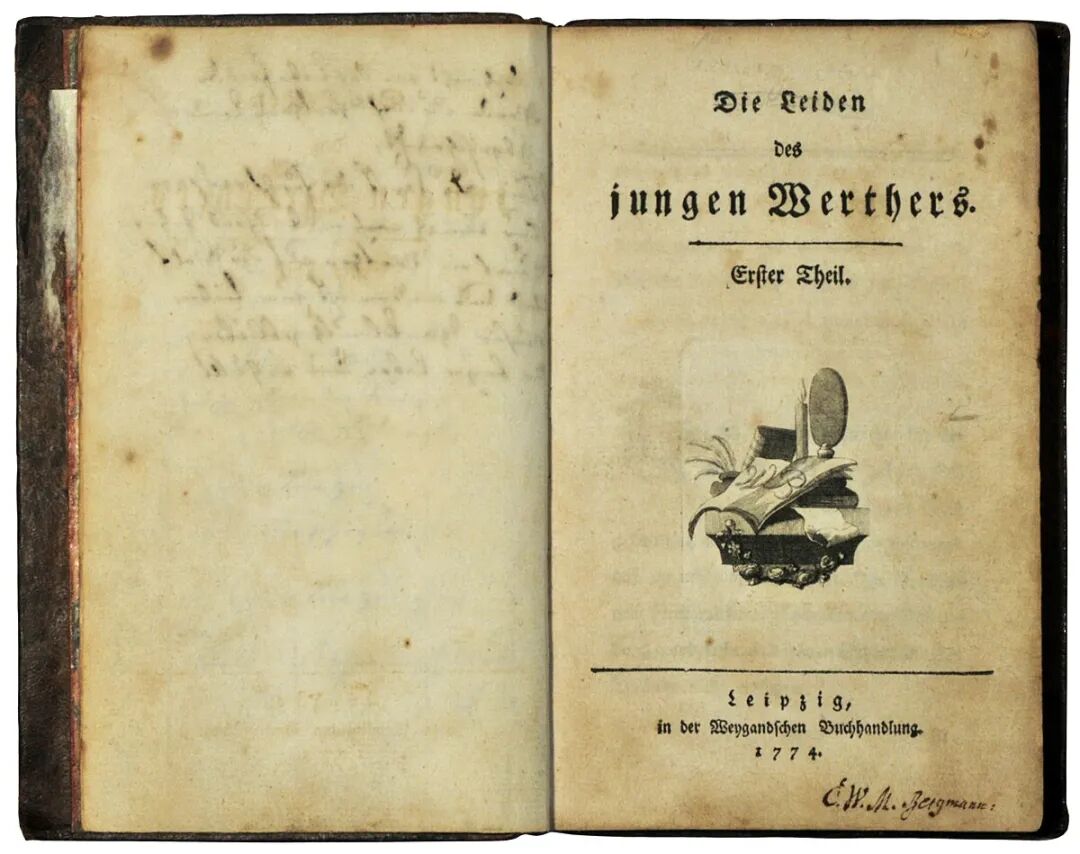

罗兰·巴特(1915.11.12-1980.3.25)

1975年1月23日星期四,罗兰·巴特在巴黎高等研究实践学院(École pratique des hautes études)以爱为主题授课,重点关注了短语“我爱你”。当时,巴特正处于他职业生涯的巅峰时期。二战后,他最初是一个关注大众媒体“神话”的文化批评者,自那时起,他成为了一位著名的作家,同时也是法国学术界较有影响力的人物之一(尽管他三次攻读研究生学位都未完成)。巴特最为人所知的是他开创性地将结构语言学的方法应用于文本分析——上至文学经典,下至洗涤剂包装。在二十世纪六十年代和七十年代初,巴特似乎为一门新的文化学,或称文化符号学,奠定了基础。

然而,巴特对爱的分析发生在他思想的关键时刻。彼时,他刚刚在他的实验性自传《罗兰·巴特自述》(Roland Barthes by Roland Barthes,于1974年秋季完成)中宣布,他不仅对符号学感到厌倦,也对所有理论形式所具有的那种认识上的“英雄主义”和“傲慢”的伪装感到疲倦。他谴责了一种他称之为“理论的胁迫”的现象,在这种胁迫之下,我们仿佛听到各种观念在说,我们必须“爱、坚持、(并)捍卫”它们,因为它们与我们的智识承诺相一致。然而,巴特问道,思考难道不是一种愉悦,而愉悦的本质,无论是智力上的还是性欲上的,不就是让我们对这样的确定性产生质疑吗?

1975出版的《罗兰·巴特自述》

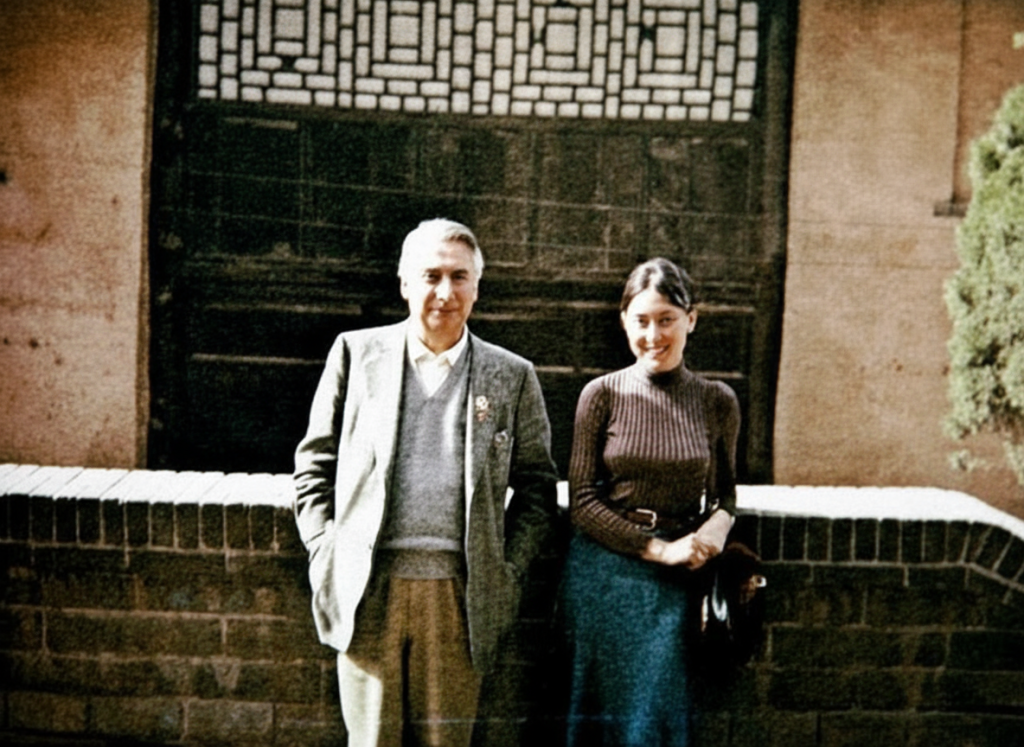

从符号学学科中抽身,不再追求任何形式的普遍化知识,巴特同时宣告了政治观点上的转变,直到1980年去世前,这个转变将他带向了特异自由主义(idiosyncratic liberalism)的极限。1974年春天,当他正在完成自己的自传时,他已经加入了一个由法国左翼同路人组成的团体,前往中国进行了为期三周的旅行。这个旅行团包括年轻的保加利亚语言理论家朱莉娅·克里斯蒂娃(她在法国的事业很大程度上得益于巴特慷慨的公开赞誉),原计划还包括精神分析学家雅克·拉康。正如巴特在一本未发表的长篇日记中所写,他想转移自己对一段痛苦单恋的注意力(他很快为此向拉康寻求治疗,但没有成功)。

当巴特开始研讨他新近称为“恋人絮语”(lover’s discourse)的东西,即恋爱中的人对自己、对爱人以及他人说的话时,他似乎已准备好与科学和政治中的“理论”一刀两断。爱的体验,无论是他个人正在经历的,还是通过“话语”展开思考的,在当时似乎都是一个理想的话题。通过它可以追求一种从抽象迁移至个人的、全新的后理论方法。然而,巴特关于“我爱你”的讲座却是理论上的炫技,语言经常晦涩到令人振奋。具有讽刺意味的是,他吸收了从克里斯蒂娃和拉康那里接触到的语言学和精神分析的术语。他们艰难的、令人生厌的风格渗透进了巴特自己的风格,表现为独特的新词、博学的离题以及对显见事物的反转。巴特的讲座借鉴了他们的作品,吸纳了更广泛、更新潮的语言学和精神分析的概念性词汇,给出了一套关于爱的宣言的稠密理论,经常晦涩难懂、自相矛盾。

问题的症结在于,“我爱你”是一个“没有语境”陈述,它抵制从前提或基础角度出发的解释。与其他短语不同的是,这个短语无法被历史化,即无法通过关注具体情境来揭示其在这个例子和另一个例子里意义的差异。“我爱你”只能从自我-同一(self-same)的不变本质进行分析,这个本质是一个注定失败的“要求”,要求从一位任意选择、最终不相干的被爱者那里得到爱。然而,就在巴特坚称“我爱你”没有语境、没有希望的同时,他不仅在分析这些话,而且隐秘地向他的一位学生罗兰·哈瓦斯(Roland Havas)说出了这些话,他单方面地、绝望地爱着哈瓦斯。

罗兰·巴特与朱莉娅·克里斯蒂娃在中国

不贞的苏格拉底

那个时代,在法国或美国学术界,学生和教授之间的恋爱关系既不被禁止,也不一定会受到非议。(就拿美国的情况来说,只需想一想阿兰·布鲁姆与学生之间的关系,在被保守派误读为赞扬传统道德的《美国精神的封闭》中,被半隐秘地赞颂。)巴特在过去的十年中享受了几次这样的亲密关系,使自己成为一群仰慕着他、曾是或可能成为他的情人的年轻人的中心。他们中的许多人后来成为了某种意义上的继承者,他们成了法国知识界的重要人物,撰写巴特的专著,组织关于巴特的会议,甚至负责他死后的讲稿出版。就像巴特六十年代中期的朋友米歇尔·福柯一样(后来福柯日益激烈的政治激进主义使他们分道扬镳),巴特似乎很享受成为一群学生-情人的中心,扮演一个不贞的苏格拉底——这种乐趣甚至超过了他对那些短暂投注过注意力的特定伴侣的喜爱。直到他遇见哈瓦斯。

哈瓦斯比生于1915年的巴特年轻三十多岁,在1974年和1975年,哈瓦斯与他的老师共度了许多个日夜,弹钢琴,谈论精神分析学,偶尔同处一榻。然而,那时哈瓦斯已与未来的配偶共同生活,最终步入婚姻。法国最负盛名的思想家之一对他的兴趣或许让他受宠若惊;除了有点发福,巴特在即将迈入花甲之年时仍风度翩翩。然而,巴特的欲望既未改变哈瓦斯的生活道路,也没能在他心里激起任何相应的强烈情感。

这一反常的拒绝似乎点燃了老师的激情之火。巴特在1974年春天迷恋上哈瓦斯,然后享受了在他日记中称之为(或许是事后追述)“灿烂夏季”的幻想时光,在那一年的下半年,他陷入了绝望之中。他给哈瓦斯写了数百封情书,有时一周写好几封,而他的学生经常不予回应。到了1975年初,巴特在无精打采的愁苦和撕心裂肺的痛楚之间剧烈摇摆,有时半夜惊醒,饱受自杀想法的折磨。

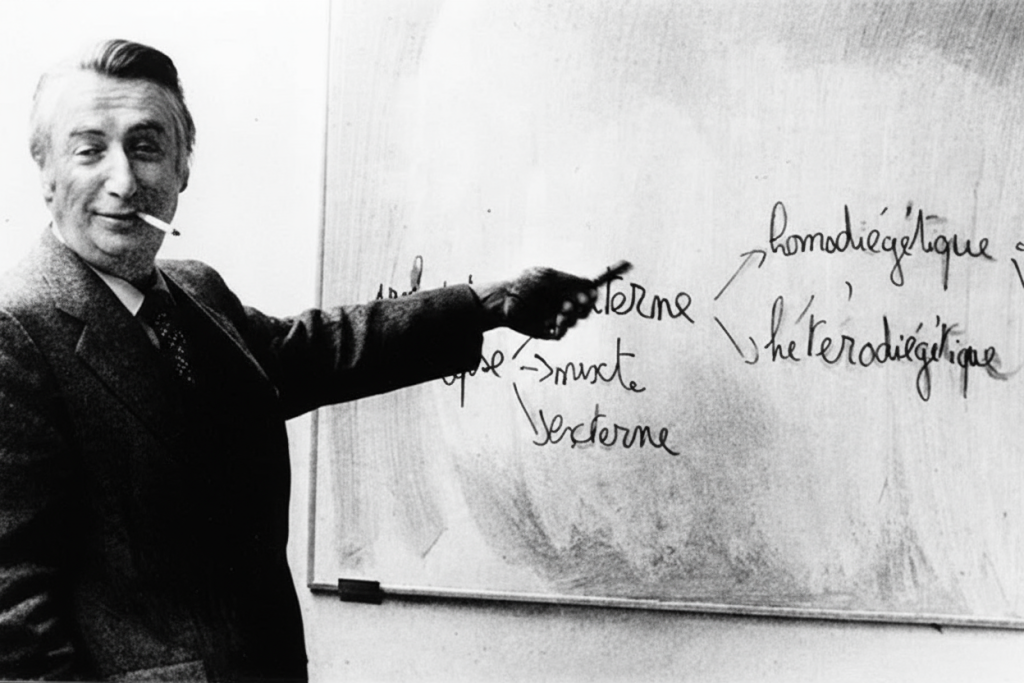

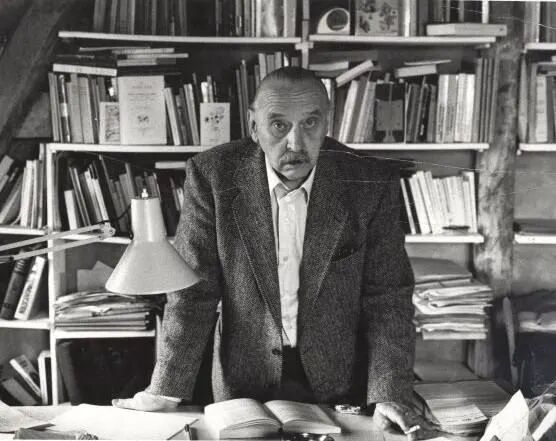

罗兰·巴特在课堂中

巴特关于爱的研讨表面上是这一情况的虚构版本。在年初,他宣布这门课程将探讨歌德的《少年维特之烦恼》中的“恋人絮语”。这部小说写于两个世纪前,当时歌德正努力解决自己的单恋问题。小说讲述了主人公维特对年轻女子夏洛特的迷恋,最终这份迷恋驱使他走向自杀。该小说在欧洲引发了一波效仿维特的自杀浪潮,但歌德本人,巴特注意到,通过撰写一本关于维特的小说摆脱了维特的命运。巴特虽没有明说,但他或许是希望通过讲解这部小说,为自己做同样的事,以一种自我疗愈的、不亚于教学的策略,谈论歌德如何通过艺术逃离爱情,正如他通过评论逃避他自己的爱情一样。

如果说歌德在一部连贯、高超的艺术作品中升华情感,而巴特则采取了截然不同的方式,他有意规避了赋予他的讲稿任何形式的常规统一。在课程的第一天,他这样介绍这门课程:尽管我们经常将爱情(包括我们自己的爱情)作为一个有开头、中间和结尾的故事来谈论,但我们把它体验为一系列令人迷失方向的孤立瞬间。

我们从外部观察爱情时——比如作为浪漫小说的读者——我们可以想象它在一系列的困难和乐趣中逐渐发展,走向悲惨的或愉快的结局。然而,当我们身处其中时,我们看不到一条明确的道路。我们无法理解,我们那些混乱而矛盾的感受、对心爱之人时而喜悦时而暗淡的印象,如何能够调和成为一体。这些不和谐的情感状态,每一种都以其自身的话语片段进入语言。在巴特的描述中形成的并非叙事的原材料,而是众多不同的声音。

为了让学生们亲身体验爱情令人目眩的多样性,巴特在每一次讲课中都穿梭于各种各样看似不相干的主题之间。在研讨班的几周里,他追踪了《维特》和其他文本中所表现的不断变化的情感状态,恋爱中的人在这些情感状态中漂流。为了捕捉一个人如何不可预测地由一种情感状态被拽入另一种情感状态,从一种说话方式转向另一种说话方式,他分离并标记了几个这样的片段,然后按字母顺序排列。他的每次讲课都由几个这样的单元组成,它们之间仅基于字母顺序互相关联。

《少年维特之烦恼》1774年初版本

计划很快失败了。在课程的第二周,他第一次正式讲课,关于坠入爱河的“升天”(ravissement)——这个词在法语和英语中都意味着被神灵抓住并向上拉拽的经历,类似于基督教的“被提”(Rapture)以及宙斯的风流韵事。巴特承认,这次讲座没有按字母顺序排列,但他合理化道,爱情就是如此,它甚至瓦解(disorganizing)了我们再现其解组(disorganization)的企图。我们总是惊讶地发现自己陷入了爱情,爱上了这个特定的人。一旦陷入爱情,我们在某种意义上变得格格不入(out of place),“异位”(atopic),沉迷于我们所爱的人的形象。无论是有他人陪伴时还是独处时,我们都感到局促不安,无法融入我们惯常的群体或常规之中。我们惊讶于其他人仍然全心投入于那些在恋人眼中似乎是徒劳的事务和闲聊。爱情毫无征兆地降临,将恋人们带出了现世。在接下来一周的讲课中,巴特回归现世(回归字母顺序),把重点放在了“爱”这个词上,即“我爱你”(je t’aime)中的“爱”(aime)。

巴特运用奇特的语言学论据来合法化自己聚焦不定式“aimer”(“去爱”)的变位形式的做法。他说,动词“爱”应该没有不定式。在其他动词中,不定式行使“元语言的角色”,将我们的注意力放置在一个“中性的位置”,在这个位置上,我们只关注从行动者抽离出来的行为。但在我们的实际经验中,我们从不对爱采取这样的中性立场。爱总是“意味着一个主语位置”,必须变位(我爱,你爱等等)。“真正的语法”(重点为他所加)会揭示,爱不同于任何其他活动,不能脱离主体——不妨说,也不能脱离客体——来构成“我爱你”这一短语。

“我爱你”,巴特继续说道,是“无语境的”。它是一种“呼喊”,在恋人的心中不断回响,随时可能爆发成为话语。“我爱你”突然出现在我们浩瀚而未知的内心世界里,犹如一颗“陨落的流星”。(这个比喻显露无疑的坏;天文学家可以观测到流星的来临。)“我爱你”也没有“同位素”(isotopy)。这是一个语言学概念,近些年才由阿尔吉达斯·格雷马斯(Algirdas Greimas)开发,用于指涉一个词语或短语所引发的对于接下来内容的期待。但是在“爱”的情况下,巴特认为,如果我们想知道在“我爱你”之前说出的“先前信息”,我们必定会被误导。爱是突如其来的,就是那样,毫无缘由。

诚然,他的论述似乎是这样展开的。通过诸如心灵呼喊和陨落流星这类华丽辞藻,以及近期发明的、想必对许多听众而言晦涩难懂的术语,巴特坚持认为“我爱你”可以随时随地出现,因此不应该从“语境”的角度进行分析。

这样的说法应该引起我们的怀疑。若当真,它将传达出“我爱你”作为一个意义单位总是意味着同一件事。毕竟,语境是我们用于区分我们通常理解的“我爱你”(或任何其他短语)的不同含义的依据。举例来说,一个人可能会发现自己把“我爱你”作为道歉、恳求、责备——也许还有无限多其他东西——取决于说出“我爱你”时所处的特定对话和关系。巴特否认了语境考虑与“我爱你”的分析有任何关联,“我爱你”总是以相同的、无语境的方式进入语言。

阿尔吉达斯·格雷马斯

巴特“我爱你”演讲的时机以及内容招来了对于其语境的疑问,这些疑问违抗了巴特的禁令,或秘密地忠于他的真实意图。作为一位思想家和一个恋人,是什么促使他恰恰在此刻选择“我爱你”作为主题?回答这个问题的一种方式是考虑“先前信息”,尽管巴特嘱咐我们不要这样做。他在前一晚的日记中写道:“我很刻薄地想到一个问题,R(罗兰)从不回复我的信,通常甚至都不承认收到过这些信。”巴特在五个月前首次向哈瓦斯坦白自己的爱。这是巴特在日记中记录的唯一一次对哈瓦斯说“我爱你”,然而,这却透露了他对学生的“沉默”(muteness)几乎持续不断的焦虑、痛苦和悲伤,学生没有能力回应巴特的情感,也不愿回应巴特对他所说和所写的。在巴特发表了关于爱的伪语言学评论之后,讲座接下来的部分便探讨了缄默(silence)问题。与他个人实际情况相反,他主张折磨恋人(the lover)的缄默并非爱人(the beloved)的缄默,而是他自己的。

仿佛突然想起这门课本应是关于歌德的小说的,巴特宣称,维特被迫自杀,是因为他没能对夏洛特说出“我爱你”。这未曾说出的告白在他内心“腐烂”,使他陷入了致命的绝望。《维特》就这样成为了一个“沉默的恋人”的悲剧故事,如果他吐露了自己的真情,本可以得到治愈。相反,那些说出口的恋人可以开始“重塑”并释放自己的情欲。打破自己的缄默是恋人从爱的痛苦中拯救自己的第一步,也是最重要的一步。

夜晚独自一人时,巴特因哈瓦斯的缄默而痛苦不堪,但白天在听众面前,他能将自己的内心痛苦展现出来。尽管向哈瓦斯表白之后就是不愉快,巴特现在告诉学生,维特证明了恋人“应该永远说‘我——爱——你!’”(要像一个词那样脱口而出)而不计后果。否则,爱的思绪将在他内心形成致命的“堵塞”——仿佛在他对哈瓦斯说完“我爱你”数月之后,这样的思绪在巴特内心就不再成为堵塞似的;仿佛他在讲课中以引文为幌子,一遍又一遍说着“我爱你”,就不算是对他心爱的学生另一种持续而无回应的表达似的。

如果哈瓦斯和其他学生是两类不同的听众,巴特在不同的语域(registers)对他们讲课,那么巴特也在第三种语域对自己说话。在这段话中,他似乎在安慰自己,尽管所有证据指向相反,他还是比维特的境况要好。在向哈瓦斯表白之后,他已经逃离了最大的危险——自杀,不管这种逃离是多么侥幸或缺乏担保。

巴特为他爱人的“沉默”感到极度痛苦,他为承认自己的情感作出辩解。恋人必须说“我爱你”,否则就得死!然而,当他过渡到讲座的下一节,从语言学转向精神分析时,巴特意识到“我爱你”不仅仅是一种陈述,而是一种期待得到答复的“要求”。他进一步断言,这种要求注定会落空。

罗兰·巴特(前排左三)与他研讨班的参与者们,前排左二为罗兰·哈瓦斯。

绝对匮乏

在这里,巴特转向了雅克·拉康的作品。精神分析是当时法国知识界最重要的话语之一,而拉康则是其最(自认为)重要的代言人。不无道理地,巴特把诉诸精神分析解释为,它提供了唯一能够被他的同代人认真对待的讨论爱的概念性词汇。但精神分析不仅仅是时代的认识论基础之一。它是巴特与哈瓦斯之间经常讨论的话题,哈瓦斯正在接受分析师培训。在他的讲课中,巴特将拉康的理论打磨成一种针对他爱人(beloved)的武器,用它来论证爱人通常是误导性的幻想下无足轻重的对象。

巴特对拉康理论的总结更多基于与哈瓦斯的对话,而非拉康为数不多已发表的著作和研讨。正如巴特所解释的,拉康教导我们,在一生中,我们始终处于渴望母爱的孩子的位置上,寻求或多或少可接受的象征性替代品。在婴儿时期,当母亲与我们身体分离,我们就呼唤她。在生命的最初几年里,我们开始发展语言,学会使用语词而非尖叫和哭泣来呼唤,并对语言上的而非身体上的回应感到满足。一句以温暖而温柔的嗓音说出的“妈妈在这里”,变得与被抱在怀中或吮吸乳房一样令人心悦神怡,乃至更甚。从那时起,我们对亲密的渴望——亲密即指另一个人的关怀性在场——越来越多地以象征性的方式,通过语言而非身体的直接接触来表达和回应。

“我爱你”,巴特补充道,是词语代替肉体的典范。我们说这句话是为了揭示我们的“缺席”经验,即与他人分开且不被他们关心的状态。我们希望,通过说出这句话,能获得婴儿时那样的“在场信息”,一个互相的“我爱你”。这个短语是一个“期待被认可”的恳求,乞求所爱的人:“待在那。和我说话。爱我。”它是母亲不在场时孩子最初的哭声的回响,哭声是语言本身的起源——就好像,正如我们所有的欲望都源自于我们对母亲基本的、婴儿般的渴望,我们所有的话语作为她不在场的一种替代,呼喊着“我爱你!”,但意思是“爱我!”。

想象一下,巴特告诉他的听众,“那种不太可能发生,但希望发生的情况”中,“在一刹那,同时”,两个恋人互相说出“我爱你”。这将是欲望的“喜悦之镜,圆满的实现”——在一瞬间。在这样的相互拥抱里,“从绝对满足”中涌起的只会是一种关于“绝对匮乏”的直接(unmediated)意识,一种“苦涩”,认识到即便我们得到我们认为自己想要的东西,我们也无法持续快乐。幻觉的循环将重启,某种新的欲望对象会欺骗我们,承诺它能给予我们只有上帝和母亲在我们的祈祷或回忆中才能给予我们的富足感——作为活着的成年人,我们无法期望与之极乐结合。

因此,维特需要不计后果地告诉夏洛特“我爱你”,因为无论他是否感受到被拒绝的失望,或是真实恋爱关系中不可避免的幻灭感,不管哪种情况,他都会意识到她与任何爱人一样,并不是他真正想要的。维特只是爱上了一个“物神化”(fetishized)的理想罢了,将所有美好的品质和欢乐的许诺投入到他对这个无趣的年轻女子的感知形象中,就像婴儿眼中的母亲一样,而一旦长大,就再也无法体验到那样的狂喜和满足。夏洛特本人,巴特指出,是“无聊的”。

雅克·拉康

从巴特采用的拉康观点来看,恋人(lover)——即要求爱的人——的任务就是说出他的“真相”(“我爱你”),以便把握他自己和人类处境的更大真相:每一次爱都是对我们永远失去的爱的暂时替代品。恋人需要坦白自己的爱,不是因为,无论如何回答,都会满足他的“匮乏”,而是因为他应该尽快摆脱这种特定的欲望,以及由此产生的必然错觉,即所爱的人与他或她那些同样无法带来满足的前任们有所不同。

仿佛是为了证明语言是替代的游戏,巴特现在已经提供了(在只有几页的笔记空间里,相当于大约十五分钟的讲课时间)不少于三种不同的“我爱你”的解释。他没有点明它们彼此之间有多大差异,也没有清晰地标注出从一种解释到另一种解释的转变。

第一种解释将“我爱你”呈现为一种无语境的爆发,直接来自恋人的苦痛。它的前因后果并不重要,也不表现为某种为了达到某种预期目的而有意说出的话。“我爱你”就像一颗流星陨落到地球上,危险而陌生,但并不会引发对意图或意义的疑问。

在他的第二个版本中,巴特分析道,“我爱你”是一个恋人克服了使他的情感保持缄默的内心抗拒,而说出的一个短语。在这里,“我爱你”是经过深思熟虑的,且有结果。如果恋人能够说出这句话,他就从最糟糕的痛苦中解救了自己;如果他不能说出这句话,他就会死亡。第一种解释将“我爱你”解读为一种难以预料、无视说话者意图而强行进入言语中的东西,而第二种解释将其视为恋人们应该施予自身的一种治疗。“我爱你”不再是一颗砸向恋人头顶的流星,而是一种勇敢且有益、说出他的感受的选择。

现在,巴特又提供了第三种关于“我爱你”的解释。虽然他在讲座开始时通过对语言学概念相当奇特的运用来主张,爱这个词与其他词不同,但这里他在拉康的帮助下声称,“我爱你”实际上是所有言语的隐藏模板。从这一精神分析角度来说,说“我爱你”既非无语境的爆发,也非勇敢的决定,而是对无意识及其与语言关系的揭示。我们所说的一切都是致不在场母亲的恋人絮语。

巴特的学生们——尤其是哈瓦斯——对这次讲课怎么理解,无从知晓。在我们考虑这个问题时,我们应该记住,这个讲座是以一种声音、一个神色、一具身体的方式传达的,在内心,或许在外表上,都因为欲望而发抖,面对一群可能感到不适和困惑的听众。坐在拥挤的教室里,在同事和朋友(也许还有他的未婚妻)旁边,整个听课过程中,哈瓦斯可能听到巴特说了数十次“我爱你”。

巴特说这句话时,他的目光投向哪里?是以怎样的方式看向那里的?他是直直地盯着哈瓦斯吗?还是偷偷地?或者,他知道他的学生会明白这句话是对谁说的,他是否漠然地瞥了一眼某一位听众,然后转向另一位,或者望向不近不远的空白处,仿佛“我”和“你”只是语法单位,而不是房间里的两个真实人物?当巴特一次又一次说出表达他感情的话时,哈瓦斯是否会脸红或颤抖?他是否已不再因这样的场景而手足无措或受宠若惊?也许感觉到有些不对劲,其他学生是否尴尬地移开了目光,意味深长地对彼此窃笑,自甘放弃、迷惑不解地瘫坐着?

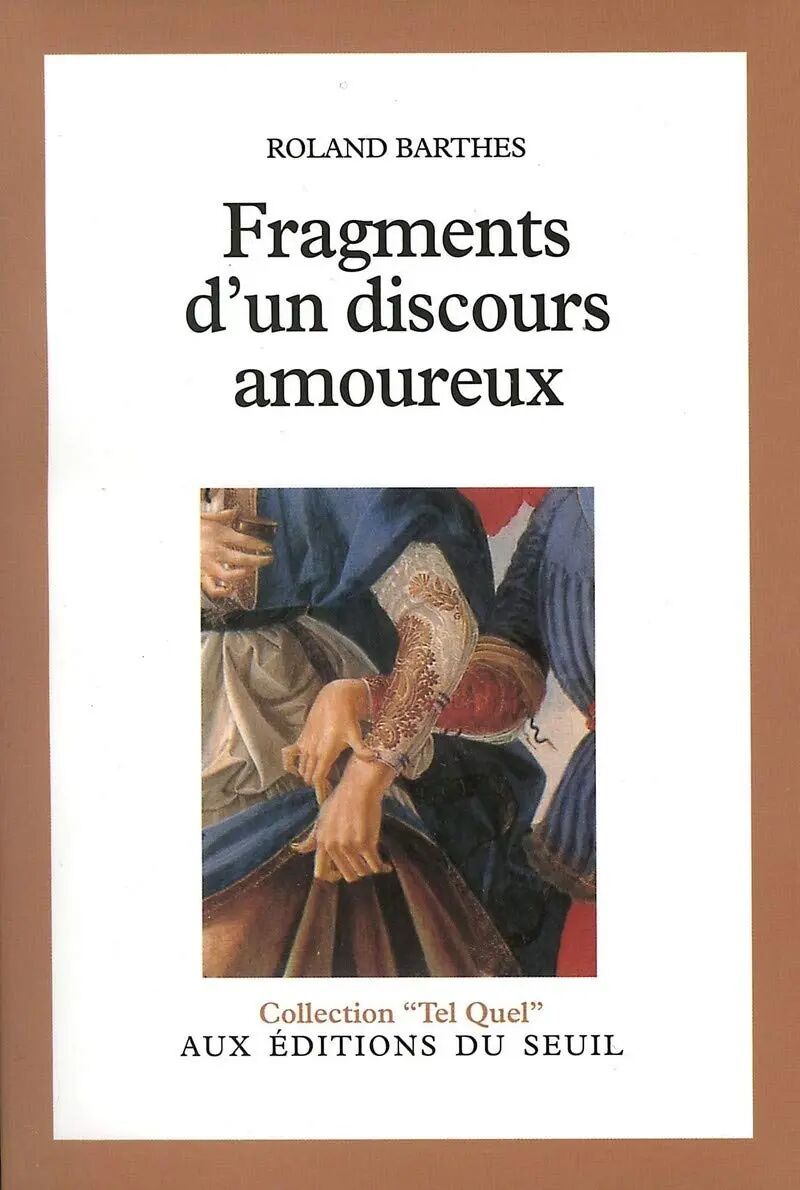

从欲望到理论

无论听众对巴特的讲课有何看法,讲座的结晶《恋人絮语:片段》(A Lover’s Discourse: Fragments)一书自从1977年出版以来,几代读者几乎一致称赞其对爱情的精湛分析。这本书像巴特的讲课一样,从一个片段移至另一个片段,该书作为一种理论万花筒出现,其视角的变换揭示出,正如巴特的传记作者蒂费娜·萨莫瓦约(Tiphaine Samoyault)所说,“一种属于所有人的经验”,爱情的普遍结构。

在对催生了《恋人絮语》一书的讲座的相关分析中,当代巴特学者和传记作者确实提到了他对哈瓦斯的迷恋,但他们在不同程度上采取了圣徒传记式的灵活处理。在讲稿发行版导言中,巴特的前学生之一埃里克·马尔蒂(Eric Marty)追溯了巴特如何将个人的痛苦首先转化为一本记录浪漫憧憬的日记,然后演化为讲座,最终付梓成书。萨莫瓦约也沿着同样的路径,显然是和巴特一起,从无回报的爱情的私人痛苦开始,通过思考的工作,最终抵达适用于任何恋人的爱情理论。她认为,尽管巴特“确实将他的个人经验带入其中,但只在与它保持一定距离,并只有在个人经验有助于呈现结构时才将其带入”。

1977年出版的《恋人絮语:片段》

看起来,理论家似乎从一次偶然的恋爱事件带来的不堪重负的私人经验中上升,上升到爱的非个人本质本身。这些学者对巴特关于爱的思考提供了这样的解释,给予读者自柏拉图《会饮篇》以来流传至今的、关于生活与思考之间关系的共同愿景的全新版本。就这样,我们从此前自身独一无二的欲望出发,然后,以一种既可以描述为被欲望推动,又可以描述为逃离欲望的运动,开始认识到关于爱或人性为何的真理。这种知识是理论性的,鉴于它使我们从特定具体转向普遍抽象。

在关于“我爱你”的讲座中,通过语言学和拉康精神分析的概念,巴特追溯了自己对从欲望到理论、从个人到普遍、从爱情到幻灭这一经过的理解。似乎很少有读者对他主张的明显不连贯性感到震动——也感受不到,他把这些主张传达给那个他如此不幸地爱着的人,是多么疯狂!

巴特将“我爱你”解读为无语境的“呼喊”和无法满足的“要求”,显然只是一个痛苦的欲望沉迷的出口,从而进入令人心安的理论的普遍性中。它向他保证,通过思想的力量,他可以让哈瓦斯看起来是一个任意的、可替代的对象——就像他之前轻而易举地在其他学生恋人之间游走那样——而不是一个珍贵、独一无二、无法替代却永远不会对他回报爱意的人。理论也向他保证,哈瓦斯拒绝了他没什么大不了的。

在多年成功追求学生无败绩之后,巴特最终迷恋上了一个对他不感兴趣的学生。可以说,他是选择了一个人来伤透自己的心。但不,巴特坚持认为,爱情总是如此,对每个人都是如此。

我们之所以诉诸科学,是因为我们不够细腻

理论通过告诉我们一件事物在本质和普遍意义上“是什么样子”,使我们无需发问,对我们而言,它是什么样的——以及它所揭示的我们是谁。具有讽刺意味的是,这正是巴特在实验性自传《罗兰·巴特自述》中所声称的对理论的鄙视,他在爱的讲座之前刚刚完成这本自传——并在此期间爱上了哈瓦斯。理论,无论是作为政治意识形态、精神分析、语言和文化科学,还是任何其他形式,似乎都无法解释一个人自身生命的独特性。或者,反过来说,巴特认为,他不能采取像和他一起去中国的左翼同路人同样的方法,“因为我与他们有着不同的身体;我的身体无法掌握普遍性”。他问自己——但没有回答——这是否是“一种个人主义视角?我们不是在一个基督徒身上发现了这样的视角吗……比如克尔凯郭尔?”这是罗兰·巴特唯一提到索伦·克尔凯郭尔的地方。事实上,巴特几乎从未提及这位丹麦哲学家。但这部自传与另一位个人主义者——尽管以反基督教臭名昭著——弗里德里希·尼采的思想有着深刻且明确的关联。

“永远想想尼采”,巴特在《罗兰·巴特自述》的结论处告诫自己:“我们之所以科学,是因为我们不够细腻。”那些声称了解某一事物本质的人——那些甚至希望获得这种知识的人——是“科学的”且“不够细腻的”(unsubtle),因为他们不能注意到“差异”,无法关注到所有不可胜数的变异,那些变异使得每“个”实例都成为无可比拟的独特奇点(singularity)。他们缺乏,或者说害怕这种对差异的敏感度,因为他们不想被迫以个人的、狂热的方式参与到他们试图了解的事物中去。他们想要从自己的分析中抽离出来,把自己的动机排除在考察之外,让自己免于如下逼问:在自身生活的具体语境中,研究主题对他们而言意味着什么。他们问“(X是)什么(样子)?”,来回避问“(我对X的兴趣揭示了我是)谁?”。要获得感知“差异”所必需的细腻精神(而胆怯的、所谓客观的求知者看到的只有相同性),一个人必须冒着意识到自身投入的风险,是“困惑、颤抖、痴迷”呼唤着人们继续寻找知识。

尼采与福柯

《罗兰·巴特自述》可以被解读为对理论观念本身的抨击——也是对巴特学术继承者和他自己在下一年对爱的愚蠢理论化的预见性批评。如今,巴特学者和传记作者赞美他的才能,将个人的原始材料加工成为最终产品:理论。因而他们误解了,巴特在课程中对爱的理论化,既表明他未能践行自己在自传中设定的任务,也表明作为一位前理论家,他绝望地回到理论的概括、抽象和对自身的无察觉中。因此,他对爱的分析并非一场胜利,而是一种失败。

想想尼采,然后试图逃离理论,巴特知道这样做并非没有风险。十年前,在他和福柯仍是密友时,福柯曾与哲学家吉尔·德勒兹对话,并在1964年的论文《尼采·弗洛伊德·马克思》中提出了类似的观点。福柯声称,在尼采之后,“解释将总是以‘谁?’的名义的解释……谁提出了解释”。思考将不再是为实现客观科学或普遍适用的理论作出的努力,而是一种越来越细腻的“心理学”,它询问为什么这样的思想家会产生这样的思想,甚至冒着这种“循环式”的自我质询可能以“精神错乱”告终的风险。

这样的声明实际上并不比它打算推翻的那种理论少一点专横和非个人化。在笼统的祈使句中,福柯对尼采思想的挪用具有巴特在《罗兰·巴特自述》中谈及的“激进分子”的“傲慢”,激进分子告诉我们事情是怎么回事,以及我们应该做什么。它只是在表面上与其他两种傲慢有所不同——它看起来是反对它们的——即客观“知识”的傲慢,以及常识或“信念”(Doxa)的傲慢。即使那些倡导与所有以往的思维形式决裂的人,当他们宣布要粉碎等级制度,使知识民主化,或让无拘无束的乐趣循环往复,即使当他们威胁要揭露压迫者使统治合法化的故弄玄虚,他们听起来仍是等级化的、精英主义的、受束缚的、蒙蔽性的、压迫的和专横的。他们站在理论的一边。

在《罗兰·巴特自述》中,巴特希望有一种更温和的尼采主义,不带有“傲慢”、侵略或伪越轨(pseudotransgression)的表现,不会成为让福柯表面化的激进主义落空的述行矛盾(performative contradictions)的另一个例子。福柯继尼采之后,呼吁一种新的“心理学”,来曝露特定思想家的思考的个人利害关系,而巴特则勾勒出一种“嘉年华式”(carnivalesque)思考风格的可能性,将个人利害关系“戏剧化”——在不同声音的游戏中,而非在自知主体的权威性独白中揭示它们。

来自这种教学的知识不是关于结构和本质的普遍真理,它将赋予人们“差异的力量”,让人们更加密切地关注每种情境的独特性,以及每个试图理解它的人。不是像福柯那样,旨在通过一种直白的讲述回答“谁”的问题——这一步骤,正如福柯自己所认识到的,预设了一种对于“自我透明”(self-transparency)的不可能的、诱发精神错乱的追求——嘉年华式的教师会在迂回的表演中提出这个问题。

在完成《罗兰·巴特自述》四个月后,巴特关于“我爱你”的讲座,可能是一个荒谬的失败。在讲座中,这位理论批评大师躲在一系列笼统且自相矛盾的断言后面,声称爱在任何时候、任何地方是什么样的——他甚至绝望地希望这些断言能够伤害、刺激或以其他方式作用于他的爱人,从而使巴特自己的情况豁免于他所作的断言,即爱总是令人失望。然而,这可能是嘉年华模式的第一次尝试,因为他的断言本身的荒谬性,断言和断言之间的不一致,以及断言与他实际情况之间的不一致,都将激发学生和读者的思考。

我们不必在这两种可能性之间做出选择,以决定巴特是他的讲座戏剧有意识的导演还是无意识的受骗者。让我们用“恋人絮语”来囊括巴特作为理论家所说的“恋人”说的话,同时也包括巴特自己作为一个恋人所说的话——想当然地认为对于巴特,或者我们中的任何一个人而言,说话就是成为一个相遇的地点,有意识和无意识的意义彼此邂逅,说给多个受众听。从这个角度来看,爱与理论、欲望与思考并非表现为从独一无二到普遍、从私人到客观的上升中两个不同阶段——在福柯的尼采式策略中,对普遍知识的追索也没有还原为追索者独特的心理特征。相反,我们发现一种单一的构成性人类渴望,既是认识上的(epistemic),又是情欲上的(erotic),它把手伸向逃避(eludes)和超越(exceeds)言说的事物——我们还发现,如果这种渴望的本质不能在理论中得到正确解释(无论是科学、精神分析、哲学还是任何其它理论),它可以在表演中得到透露(intimated)。